Elisa Alberti

Über die Ausstellung

Von der Möglichkeit der einfachen Form

Der abstrakte malerische Kosmos von Elisa Alberti

„Meine Malerei ist die Vermittlung eines Zustandes“, sagt Elisa Alberti.Die Bilder der Wiener Künstlerin mit deutschen und italienischen Wurzeln bestimmen einfache geometrische Formen und sanfte, monochrome Flächen. Innerhalb weniger Jahre ist es Alberti gelungen, eine unverkennbare Bildsprache zu entwickeln. Das reduzierte Formenvokabular und der stimmige Farbklang, die geschwungenen Flächen und weichen Rundungen sind stringent ausgeführt und von einer konsequenten malerischen Grundhaltung geprägt. Umgesetzt sind die Arbeiten in Acryl und Lack auf Leinwand oder Holz als Bildträger; neben großen, finden sich auch seriell anmutende, kleine Formate. Immer wieder gestaltet Alberti auch raumgreifende Installationen, um experimentierfreudig wie selbstbewusst Fläche und Raum, Zwei- und Dreidimensionalität zueinander in Dialog zu setzen.

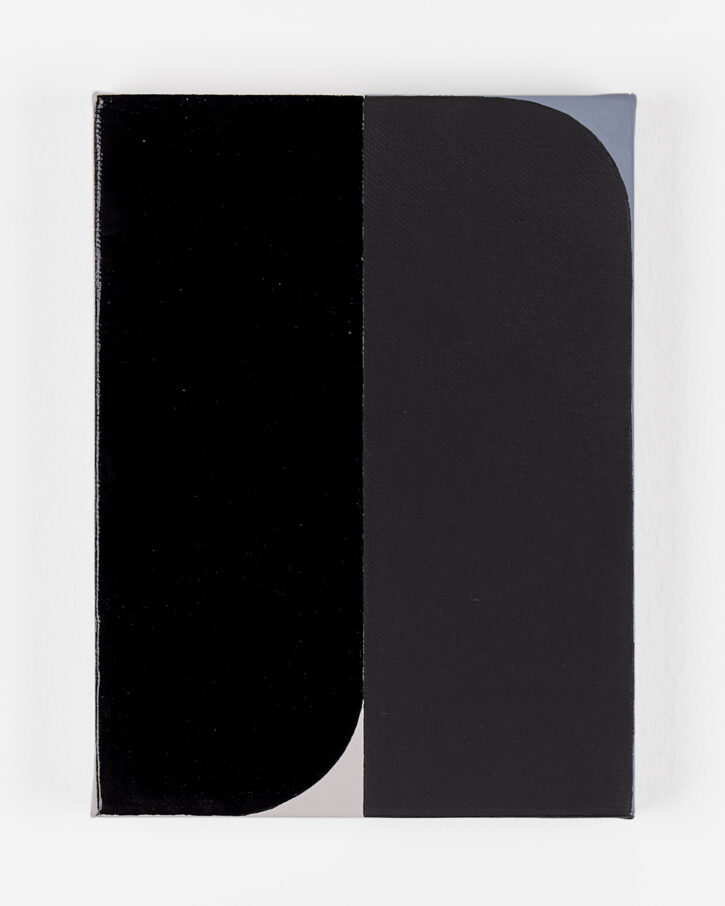

Elisa Alberti bedient sich eines genau definierten, aber intuitiv eingesetzten Farb- und Zeichenrepertoires, das sie immer wieder neu variiert und adaptiert. Die Künstlerin betreibt ein vielschichtiges, offenes Spiel mit der Oberfläche; kein malerischer Duktus ist erkennbar, nur die Leinwandstruktur schimmert bisweilen durch (nicht aber bei der glatten Holzoberfläche, die die Formen noch stärker in sich geschlossen erscheinen lässt). So entstehen farblich wunderbar abgestimmte Malentwürfe mit feinen Zwischentönen und fast transparenten Schichtungen. Weich überlappen sich die einzelnen Bahnen, subtile Kontraste von hellen und dunklen Tönen. Die Bildfarben werden jedes Mal neu gemischt, exakte farbliche Wiederholungen sind damit ausgeschlossen. Die Malerei bestimmt ein meist gedämpftes, mattes Kolorit, intensiv gerade in seiner Zartheit: ein helles Blau, ein Ockerton, eine Sandfarbe mit weißer Lasur, die sich wie ein Schleier über die Farben legt. Immer wieder drängen sich auch sattes Schwarz, gebrochenes Weiß oder warme Grautöne ins Bild. Daneben entwickelt die Künstlerin eine Bandbreite an flächigen Rundungen, die sich aufeinander beziehen – wobei jedes Bild auch Reaktion auf das vorhergehende bzw. Referenz für das nächste sein kann. Variation und Differenz spielen im Prozess der Motivfindung eine wesentliche Rolle. Ebenso die Frage, wie es möglich ist, durch minimale Abweichungen und Verschiebungen – eine veränderte Form, ein stärker akzentuiertes Farbfeld – einen neuen Bildaufbau zu finden.

Deshalb erscheinen die Werkblöcke oft wie Serien, obwohl die einzelnen Bilder auch für sich allein Bestand haben. Neben Fläche und Schichtung wird Materialität und Volumen der Bilder sowie ihr Verhältnis zum umliegenden Raum stets mitgedacht. Auch wenn die Arbeiten von einer flächigen Malerei geprägt sind, werden sie Schicht für Schicht konstruiert und erscheinen natürlich immer auch als dreidimensionale Körper. Bei den kleineren Holzbildern bemalt die Künstlerin auch die Seiten; sie lässt die Arbeiten wie Objekte erscheinen und hängt sie im Ausstellungsraum in dialogischen Blöcken. Gern inszeniert Alberti auch stimmige Wand- und Rauminstallationen. Dabei entstehen Bilder, die sich Raum nehmen – und Räume, die Bilder in sich tragen. Die bemalten Wände mit genau festgelegter Hängung und die in den Raum gestellten Malobjekte, weisen über die Begrenzung durch Leinwand und Holz hinaus und verdeutlichen, dass das einzelne Bild nur ein kleiner Ausschnitt der künstlerischen Wirklichkeit sein kann. Das Ende der Leinwand ist nicht das Ende des Bildes. Das unbegrenzte, unaufhörliche Bild ist aber nur in einem Ausschnitt darstellbar, denn die menschlichen Möglichkeiten sind begrenzt.

Alberti hat immer schon malerisch und grafisch gearbeitet, am Anfang ihres künstlerischen Schaffens standen aber noch figurative Motive, etwa organisch-pflanzliche Formen in Verbindung mit abstrakten Elementen. Diese wurden mit der Zeit immer reduzierter, der Abstrahierungsgrad größer, bis es schließlich keinen Verweis mehr auf den Gegenstand gab. Heute bestimmt ein selbstreferenzieller Möglichkeitsraum ihre Malerei – ohne jede Beziehung zur visuellen Wirklichkeit. Die bildnerischen Elemente sind weder Abbild der Natur noch symbolisch gemeint, sondern in einem vielseitigen Wechselspiel nur auf sich selbst bezogen. Was es auf dem abstrakten Gemälde zu sehen gibt, ist eine intelligible Ordnung (nur über den Intellekt erkennbar), die ihren Sinngehalt in der malerischen Ordnung der Fläche des Gemäldes findet. Es befreit sich von jenem Bezug auf die Wahrnehmungswelt und wird zur autonomen Artikulation auf der Bildfläche, zur piktoralen Sprache aus Formen und Farben. Alberti verzichtet also auf traditionelle Funktionen des Bildes wie Nachahmung und Illusion, sie will nichts abbilden oder erzählen. Gibt es Figuration oder eine lesbare Bildgeschichte, kann sich die Künstlerin hinter sie zurückziehen oder vielleicht auch verstecken, wenn aber der abstrakte Gestus offen daliegt, muss dieser allein für sich sprechen. Die Bilder können in ihrer monochromen, ruhigen Oberflächengestaltung dabei eine Aura entfalten, die bei Betrachter*innen Empfindungen der Kontemplation oder auch Meditation auslösen. Doch auch solche Ansichten liegen für Alberti außerhalb ihrer Intention und künstlerischen Forderung. Ihre Malerei verweist weder auf die Welt der Dinge noch ist es ihr Ziel, metaphysisch-spirituelle Bezüge zu erschaffen. Vielmehr nimmt die Künstlerin die visuelle Wirklichkeit der Malerei selbst ernst. In selbstreflexiver Zuspitzung soll nichts vom rein Malerischen ablenken.

Die spezifische geometrische Anordnung von Farbflächen und die daraus resultierende Ästhetik lässt natürlich an Werke der konkreten Kunst denken, einer Strömung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Chance eines künstlerischen Neuanfangs wagt. Konstruktive, konkrete Künstler*innen lehnen die figurativen Tendenzen des österreichischen Expressionismus ab und folgen einem Kunstbegriff, der auf Linien, Flächen und Farben basiert und meist ein klares geometrisches Prinzip vertritt. Marc Adrian, Richard Kriesche oder Helga Philipp rücken die Frage nach einer neuen Rolle des Betrachtenden und seiner Wahrnehmung in den Mittelpunkt und untersuchen die Beschaffenheiten von künstlerischen Oberflächen und Strukturen. In der „Neo Geo“-Bewegung („Neue Geometrie“) der 1980er Jahre werden diese Fragen, etwa von Dora Maurer und Gerwald Rockenschaub, wieder aufgegriffen. Die Neo-Geos setzen der wilden, schnellen und figurativen Malerei der „Jungen Wilden“ bewusst streng geometri- sche Formen in farbigen Farbfeldern entgegen. Gleichzeitig zeigt sich, dass das gemeinsame Interesse an neuen gestalterischen Elementen in der Geometrie, in der Raumerfahrung, in deren Wahrnehmung zu ganz unterschiedlichen künstlerischen Strategien führen kann.

Die Vertreter*innen dieser Väter- und Großvätergeneration sind präsent, die Kunstgeschichte, ihre Stile und Ismen schwingen in den Malereiennatürlich mit, aber stärkere Relevanz hat das Hier und Jetzt und gegenwärtige künstlerische Konzepte, so etwa der Austausch mit Kolleg*innen. Zusätzlich unterscheidet sich ihr künstlerischer Ansatz in ideologischer Hinsicht doch grundlegend von den historischen Positionen. Das gilt vermutlich für viele Künstler*innen ihrer Generation. „War die klassische konkrete Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Überwindung des individuellen Gestus zugunsten einer zwingenden bildnerischen Logik gekennzeichnet, was in zahlreichen theoretischen Schriften Niederschlag fand, so haben sich ihre doktrinären Prinzipien im Laufe von Generationen verflüchtigt,“ schreibt Alexandra Schantl. „Die Sprache der Geometrie ist also längst zu einer selbstverständlichen visuellen Ausdrucksmöglichkeit geworden, bei der es weder um die Veranschaulichung rationaler Gesetzmäßigkeiten noch um eine programmatische oder stilistische Festlegung geht, sondern um das Anverwandeln einer Tradition ohne unmittelbaren Innovationszwang.“ Worauf es nunmehr ankomme, sei weniger die dogmatische Visualisierung eines streng konzeptuellen Denkens

als vielmehr die stimmige Umsetzung eines subjektiven und durchaus emotional geprägten Kunstwollens mittels geometrischer Elementarformen.1

Als Kunsthistoriker sollte man demnach nicht den Fehler machen, wieder eine Schublade zu finden, in die künstlerische Positionen wie jene Albertis eingeordnet werden können. Auch wenn sich ihre minimalistische Formensprache auf geometrische Grundprinzipen beruft, ist Alberti doch freigespielt von der kunstgeschichtlichen Vergangenheit. Sie findet zu ihrer malerischen Bildlichkeit weniger durch Konzept und theoretischer Reflexion, als durch Intuition und künstlerischem Gespür. Dabei gelingt ihr ein lustvolles wie sinnliches Spiel mit einer unverwechselbaren Farbpallette, mit formschönen Flächen, (fragmentierten) Kreisen und Rechtecken. Alberti zeigt uns eine persönliche Handschrift, die in Ausdruck und Form durchaus gegenwärtig, ja vielleicht sogar zeitlos ist.

1 Alexandra Schantl schreibt diese treffende Analyse bezogen auf das geometrische Werk von Franz Stefan Kohl. Alexandra Schantl. Farbe. Bewegung, in: Franz Stefan Kohl, Between Gesture and Geometry, Wien 2017, S. 45.

Text: Günther Oberhollenzer

Weitere Informationen:

„Meine Malerei ist die Vermittlung eines Zustandes“Elisa Alberti